Indri

indri

Indri

indri

Ordine: Primati

Sottordine: Prosimii

Infraordine: Lorisiformes

Superfamiglia: Lemuroidea

Famiglia: Indridae

Indri

indri

Indri

indri

Ordine: Primati

Sottordine: Prosimii

Infraordine: Lorisiformes

Superfamiglia: Lemuroidea

Famiglia: Indridae

La più grande proscimmia attualmente vivente, il suo corpo misura

complessivamente circa 54 cm., vive nelle foreste umide del Madagascar

sulla cima degli alberi; si sposta tramite salti acrobatici di ramo in

ramo. Si ciba di sostanze vegetali quali: foglie, frutti, ecc. Di abitudini

prettamente notturne, vive in coppia o in piccoli gruppi familiari occupando

un territorio ben delimitato. La vita sociale è ben organizzata

in schemi giornalieri costanti. Le vocalizzazioni costituiscono una caratteristica

particolare della specie, si tratta di lamenti molto sonori che indussero,

i primi viaggiatori approdati sull'isola a interpretarli come le voci degli

spiriti dei defunti.

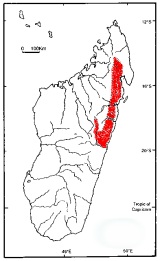

È una specie esclusiva del Madagascar e, come si può osservare nella figura, si limita ad una ristretta striscia di territorio presso la costa nord orientale. Questa particolare specie di lemure, si differenzia da tutte le altre specie per le modificazioni anatomiche subite dagli arti in relazione al particolare metodo di locomozione adottato dall'animale. Esso, vivendo quasi esclusivamente sulle cime degli alberi, ha evoluto un tipo di locomozione che si basa sul salto. L'organo di propulsione è rappresentato dall'arto pelvico che viene utilizzato anche per l'atterraggio. Tutte, o quasi, le parti anatomiche si sono modificate per favorire questa particolare andatura che ha reso questo animale uno dei più specializzati del gruppo. Con lui anche il propiteco ha assunto lo stesso metodo di locomozione pur con qualche differenza. Bisogna tenere presente che attualmente la specie è gravemente minacciata dall'estinzione per cui risulta molto difficile l'osservazione diretta dell'animale e impossibile il reperimento di sue parti anatomiche per lo studio. Per la descrizione osteologica di questo animale sono stati utilizzati uno scheletro completo e due mandibole che appartengono alla "collezione Spallanzani" di Pavia. Data la rarità del pezzo verranno considerate tutte le parti scheletriche cercando di considerarne gli adattamenti e le funzionalità.

Il rachide

La colonna vertebrale è composta da 63 vertebre suddivise: 7 per il tratto cervicale, 14 per quello toracico, 7 per il lombare, 4 per il sacrale e 10 per il tratto coccigeo.

Indri indri

La regione cervicale si presenta estremamente allungata, i corpi delle vertebre che lo compongono sono molto sviluppati e conferiscono un aspetto robusto a questo tratto di rachide; i processi spinosi si elevano notevolmente a partire dall'epistrofeo: nella terza vertebra il processo si orienta perpendicolarmente all'asse del corpo vertebrale, nelle seguenti volge cranialmente. Anche i processi trasversi si presentano ben sviluppati, semplici quelli delle prime quattro vertebre, bilobati quelli della quinta, trilobati a livello della sesta e semplici per la settima. Il notevole sviluppo dei processi e la robustezza complessiva delle vertebre cervicali, rivelano una notevole potenza dei muscoli di questa regione, soprattutto il gruppo di muscoli dorsali. Le vertebre del tratto toracico si presentano meno sviluppate rispetto a quelle cervicali, anche il processo spinoso tende a diminuire in altezza e robustezza procedendo caudalmene; nel tratto in questione l'altezza dell'apofisi spinosa rimane invariata ma aumenta la larghezza tendendo, caudalmente, ad assomigliare a quella delle vertebre lombari. Dalla prima alla dodicesima volge caudalmente, nelle ultime due diventa perpendicolare al corpo. Il processo trasverso non si presenta molto sviluppato. Ventralmente al processo articolare caudale si trova un processo rivolto caudalmente ad abbracciare il corpo della vertebra seguente. Probabilmente ha la funzione di mantenere più rigido e robusto il rachide affinché sopporti meglio gli sforzi durante il salto. Il tratto lombare è composto da sette vertebre nelle quali la dimensione del corpo tende ad aumentare procedendo caudalmente; il processo spinoso aumenta lievemente in altezza e in robustezza procedendo nello stesso senso. Persiste il processo posto ventralmente ai processi articolari caudali. Il sacro non si presenta completamente fuso a formare un osso unico, i processi spinosi delle vertebre sacrali mantengono una certa indipendenza. La regione coccigea si presenta piuttosto ridotta sia in lunghezza che in robustezza; le prime 4 o 5 vertebre hanno una forma piatta in senso dorso ventrale, le rimanenti si fanno più cilindriche.

La gabbia toracica

Formata da 14 paia di coste delle quali 7 paia sternali, 5 asternali e due paia fluttuanti. Non presentano particolarità di rilievo, se non per la sezione di tipo sub ovale. Le cartilagini costali, che collegano l'estremità distale delle coste con lo sterno, sono molto lunghe e appiattite in senso latero mediale, conferiscono, insieme alle coste, una notevole ampiezza al torace di questo animale. La gabbia toracica assume una forma tronco conica molto differente da quella schiacciata dorso ventralmente delle antropomorfe. La sua forma è riconducibile a quella degli altri lemuri e delle scimmie inferiori. Lo sterno è formato da 4 sternebre ossee con l'ultima, la quinta, cartilaginea; il manubrio si presenta piuttosto grande per l'articolazione con le clavicole soprattutto nella sua porzione craniale, le altre sternebre assumono una forma cilindrica e la loro dimensione è simile.

L'arto toracico

Notevole è la specializzazione degli arti per la locomozione a salti peculiare di questa famiglia. Pur mantenendosi notevolmente più corto dell'arto pelvico, l'arto toracico presenta notevoli differenze rispetto agli altri primati, soprattutto a livello dei segmenti distali. La scapola assume una forma triangolare con la base rivolta dorso medialmente ed il vertice orientato ventro lateralmente. La spina della scapola si eleva notevolmente dalla superficie dorsale e si incurva caudalmente; termina ventro lateralmente in un grande acromion che si articola con la clavicola. A giudicare dalla dimensione delle fosse sopra e sotto spinata, si deduce che la muscolatura corrispondente sia molto sviluppata. Il margine caudale della scapola presenta una cresta robusta per l'inserzione dei muscoli. Ventralmente alla cavità glenoidea si diparte il processo coracoideo, allungato, sottile e rivolto caudalmente. La clavicola si presenta ben sviluppata, ad andamento praticamente rettilineo con una lieve torsione laterale che inizia dalla metà della diafisi, il margine laterale è leggermente concavo e convesso quello mediale. L'omero non si presenta particolarmente allungato, ha una lunghezza pari a 12 cm.; direi che non si discosta, in dimensioni, da quello riscontrabile in un lemure quadrupede. Sulla faccia dorsale della diafisi notiamo, a livello del quarto prossimale, un notevole rilievo che tende ad allungarsi verso l'estremità distale in forma di cresta e che costituisce la tuberosità deltoidea che da inserzione al tendine terminale del muscolo deltoide. A livello del terzo distale, la diafisi tende a schiacciarsi dorso ventralmente tanto che la faccia laterale diventa spigolosa e termina distalmente nell'epicondilo laterale. L'epifisi distale si presenta, quindi, estremamente allargata ed appiattita in senso dorso ventrale. Sulla sua faccia volare si nota una fossa olecranica poco profonda ma ampia. La presenza di rilievi tanto marcati è testimonianza pratica del notevole sviluppo della muscolatura degli arti toracici che entrano comunque in gioco durante gli spostamenti arboricoli di questi animali. Il radio e l'ulna, estremamente allungati e sottili, hanno una lunghezza complessiva di 15,5 cm.; le loro diafisi si incurvano a concavità dorsale per il radio e ventro mediale per l'ulna. Questa forma conferisce una particolare conformazione dell'avambraccio, ossia le due ossa tendono ad allontanarsi notevolmente l'una dall'altra formando uno spazio di forma ovale assai schiacciato. Questa disposizione favorisce sicuramente i movimenti di pronazione e supinazione e dimostra il notevole sviluppo muscolare di questo segmento di arto toracico. Il carpo è formato da una fila prossimale di tre ossa e una distale di quattro, la loro dimensione è ridotta e, nel complesso, il carpo si presenta corto in senso prossimo distale. Il metacarpo è formato da cinque ossa piuttosto allungate e alquanto robuste in rapporto agli altri segmenti dell'arto toracico, esse si articolano distalmente con le prime falangi che le superano in lunghezza totale. Anche le seconde falangi si presentano notevolmente allungate se le paragoniamo a quelle di un lemure quadrupede. Le ultime falangi hanno una forma triangolare con i lati concavi.

Arto pelvico

A questo livello si moltiplicano le specializzazioni che consentono

a questo animale di compiere salti spettacolari di ramo in ramo e testimoniano

la particolare dinamica della sua deambulazione. La forma essenziale del

cinto pelvico si modifica rispetto a quella dei lemuri quadrupedi, tende

ad allargarsi lateralmente ed ogni parte ossea raggiunge una notevole robustezza.

L'ala iliaca assume, nella sua estremità craniale, una forma bilobata;

la lobatura ventrale ripiega latero caudalmente ad uncino. Il margine ventrale

del corpo dell'ala iliaca, è affilato e termina caudalmente in un

processo ben sviluppato che dà inserzione al capo prossimale del

muscolo retto femorale. Il margine dorsale è arcuato. La forma del

bacino nell'insieme, tende ad assomigliare a quella di una scimmia con

tendenze bipedi, in parte è dovuta all'ampiamento dell'ala iliaca

per le inserzioni dei muscoli per il potenziamento del salto e, probabilmente,

alla particolare deambulazione sul terreno probabilmente simile a quella

adottata dal propiteco. Il femore è lunghissimo, raggiunge i 23

cm.; la sua diafisi, di forma cilindrica, è estremamente allungata

e robusta, l'epifisi prossimale è caratterizzata dalla presenza

di un robustissimo grande trocantere e da altri processi molto sviluppati.

L'epifisi distale non è caratterizzata da particolarità di

rilievo. La tibia e la fibula sono anch'esse molto allungate e raggiungono

i 19,5 cm. L'epifisi prossimale della tibia è molto robusta, i rilievi

per le inserzioni muscolari sono molto evidenti. La cresta tibiale craniale

è molto spessa. La fibula presenta la metà distale più

sviluppata di quella prossimale; in particolare l'epifisi distale è

di notevoli dimensioni probabilmente per completare l'articolazione tibio

fibulo tarsica al fine di renderla più idonea a sopportare i notevoli

insulti meccanici dovuti al salto. Il tarso è composto da due ossa

nella fila prossimale e da tre per la fila distale; le dimensioni di queste

sono notevoli se raffrontate a quelle del carpo e lo sviuppo tende ad essere

maggiore in lunghezza. Il metatarso non si discosta dal metacarpo come

struttura generale, solo il primo metatarseo assume dimensioni davvero

eccezionali, la sua epifisi distale è massiccia e le protuberanze,

per le inserzioni tendinee, molto accentuate. Le falangi si presentano

come per la mano, ossia sono molto allungate e sottili. Il pollice è

costituito da due falangi estremamente spesse e robuste che concordano

con il primo metatarseo. Piede di Indri

indri

La particolare struttura del primo dito e del piede in generale, è un esempio magnifico di adattamento a questa particolare andatura; infatti l'indri atterra utilizzando gli arti inferiori e siccome gli spostamenti hanno luogo sulle cime degli alberi, i piedi si sono evoluti in modo da essere perfettamente adattati ad una presa forte e sicura anche su rami di notevole dimensione; la forma e la robustezza del primo dito e dei rilievi per le inserzioni muscolari danno chiaramente l'idea della forza di prensione che possiede questo animale nei piedi.

Può risultare interessante mettere in rapporto le misure degli arti con quella del corpo per ottenere dei valori che possano essere confrontati con quelli di altri lemuri con una diversa specializzazione della deambulazione.

La tabella seguente mette a confronto l'indri con il catta che è

tipicamente quadrupede; i valori sono stati ricavati mettendo in rapporto:

per il primo l'arto interiore con la lunghezza del corpo dalla prima vertebra

toracica all'ultima sacrale, e per il secondo la misura dell'arto posteriore

con quella del corpo precedentemente citata.

| Specie considerata | Arto anteriore e corpo | Arto posteriore e corpo |

| Indri indri |

|

|

| Lemur catta |

|

|

Generalità

La configurazione generale del cranio rispecchia quella dei lemuri anche

se alcune parti assumono forma e dimensioni proprie di questo genere; la

forma è più globosa, in rapporto il blocco facciale si presenta

più corto e le ossa, strutturalmente sono più robuste. Si

osserveranno in particolare gli adattamenti alimentari e quelli sensoriali

per la vita notturno crepuscolare.

Il cranio propriamente detto

Il cranio assume una forma globosa a causa dell'accorciamento del blocco facciale, la scatola cranica, di forma sub ovale, ha un discreto volume, presenta pareti piuttosto sottili e tende ad orientarsi rispetto all'asse longitudinale in senso leggermente ventrale formando, con la restante porzione del cranio, un angolo ottuso aperto ventralmente. Questa disposizione rivela che la posizione dell'asse longitudinale del cranio, rispetto al rachide, è quasi a 90° e che quindi, l'animale tende a stare abitualmente in una posizione seduta con il corpo quasi eretto. Anche i condili occipitali tendono a spostarsi oralmente rispetto alla posizione classica dei lemuri. La porzione occipitale presenta due marcate creste nucali per l'inserzione dei muscoli omonimi che, come già detto parlando del rachide, sono molto robusti. La cresta sagittale mediana è assente come tale, sono presenti, invece, due rilievi che segnano il confine più dorsale di inserzione dei muscoli temporali, essi corrono paralleli, per la lunghezza del neurocranio, terminando oralmente nei processi zigomatici del frontale. La regione frontale si presenta molto estesa e pianeggiante, lateralmente si dipartono i processi zigomatici del frontale che formano una pronunciata arcata sopraorbitaria ampliando, in questo modo, il contorno delle cavità orbitarie. I processi zigomatici incontrano ventralmente i processi frontali delle ossa zigomatiche, ai quali si articolano completando le cavità orbitarie. Le orbite volgono frontalmente e un po' lateralmente, sono molto ampie, il che dimostra l'attitudine dell'animale ad un ottima visione notturna e sono in diretta comunicazione con la fossa temporale. L'arcata zigomatica si presenta assai robusta in tutte le sue componenti per l'inserzione del potente muscolo massetere. L'osso mascellare e l'intermascellare formano un blocco unico, non sono più riconoscibili le loro suture di unione; il complesso si presenta massiccio e abbastanza accorciato. La cavità nasale è molto ampia. Alla base del cranio si notano dei grandi e robusti processi pterigoidei che hanno la funzione di dare inserzione ai muscoli omonimi responsabili dei movimenti di lateralità della mandibola; le coane nasali sono eccezionalmente ampie e il loro asse dorso ventrale è piuttosto grande. Le bulle timpaniche hanno una forma sub sferica e una buona dimensione.

La mandibola

Estremamente robusta in quasi tutte le sue parti, la mandibola è costituita da due emimandibole unite oralmente da una sinfisi che non va incontro ad ossificazione. Il corpo mandibolare è orizzontale, non molto alto ma estremamente ispessito, soprattutto nella porzione più orale in corrispondenza del premolare; a livello della sinfisi il profilo ventrale si eleva obliquamente verso l'alto. La branca mandibolare ha una superficie estremamente ampia che si espande notevolmente in direzione ventro aborale formando una specie di grande lobatura. Questa configurazione consente l'inserzione di un grandissimo e robusto muscolo massetere che, come si era già visto anche per l'arcata zigomatica, necessita di superfici ossee di inserzione molto resistenti. Il condilo mandibolare è posto molto dorsalmente come in tutti gli animali a dieta erbivora; il processo coronoideo, a forma di pinna di squalo, è piccolo e fortemente arcuato aboralmente. Come si vedrà in seguito per la dentatura dell'arcata inferiore, anche i processi coronoidei si orientano lateralmente. I fori mentonieri sono molto piccoli ed in numero di tre. La forma generale, soprattutto della branca, è simile a quella riscontrabile in altri animali a dieta spiccatamente vegetariana, ove la muscolatura preponderante è rappresentata dai muscoli masseteri e pterigoidei. Nell'ambito delle proscimmie questa specie è l'unica a presentare una branca mandibolare strutturata in questo modo: alla lontana si incontra una forma simile nei Sirenidi, gruppo di mammiferi acquatici simili a foche, a dieta esclusivamente erbivora.

La dentatura

La formula dentaria è riassunta nella seguente formula:

| I 2/1 C 1/1 PM 2/2 M 3/3 |

Gli incisivi superiori presentano una forma particolare: sono entrambi

appiattiti in senso oro aborale, il cantone ha forma di scalpello largo

e basso, mentre l'altro tende ad avere, nella sua porzione più mediale,

un escrescenza ad uncino. Gli inferiori hanno la forma dei denti di un

pettine lunghi ed appuntiti e, probabilmente, hanno la funzione di raschiatoio,

forse per l'estrazione di larve dalla corteccia, o per raschiare la polpa

di alcuni frutti. I canini superiori sono corti, larghi e appuntiti; anche

se superiormente si ha la presenza di un diastema tra il cantone e il canino,

il canino inferiore non viene alloggiato in questa sede, in quanto assume

una forma del tutto particolare: si presenta identico all'incisivo inferiore

tanto da essere facilmente confuso.

I premolari hanno corone con un'unica cuspide laterale, affilata e

simile a quella di un insettivoro , e con una porzione pianeggiante medialmente;

il primo premolare inferiore assomiglia notevolmente ad un canino, ma si

distingue da questo per la sua posizione arretrata nei confronti del canino

superiore. I molari presentano quattro cuspidi basse e acuminate, adatte

alla triturazione del cibo. L'asse mediano dei denti dell'arcata superiore

volge medialmente mentre quello dell'arcata inferiore lateralmente. La

dentatura, almeno per quanto riguarda i premolari ed i molari, ricorda

alla lontana quella di un pipistrello frugivoro e, allo stesso modo, descrive

un adattamento misto ad una dieta vegetariana e insettivora, almeno per

quanto riguarda la struttura.